現代書道家 八戸香太郎さん

札幌に生まれ、京都で伝統的な書を学んだ。現在はニューヨークを拠点に

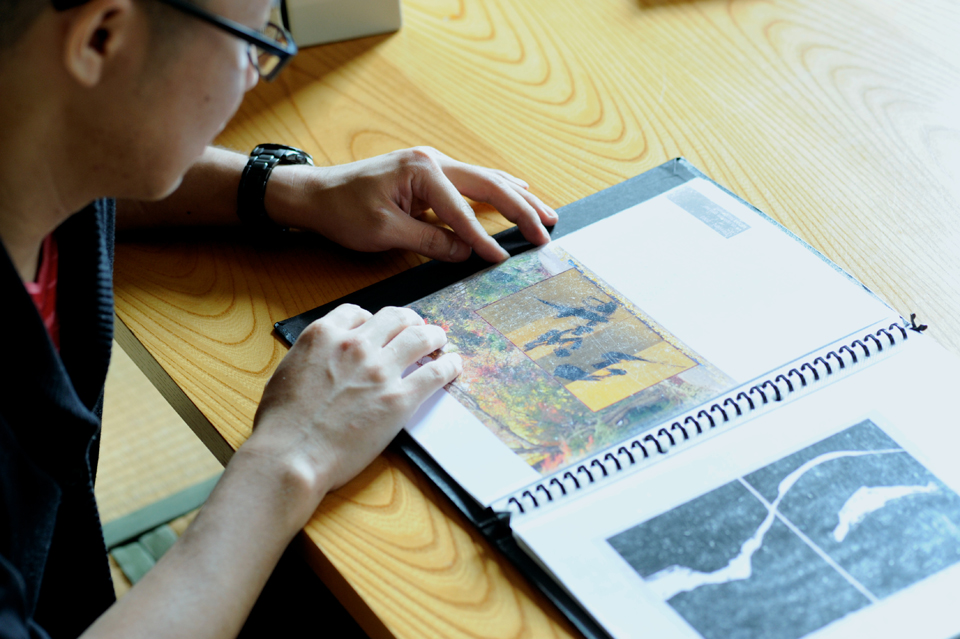

額に納まらない「書」で世界を巡る現代書道家、八戸香太郎さん。

「読まれることを第一義としない」書とは一体どんなものなのか。

10月29日の「Inter x cross Party 縁日」でその正体を確かめたい。

CCDカメラを通して「筆の視点」を観客と共有

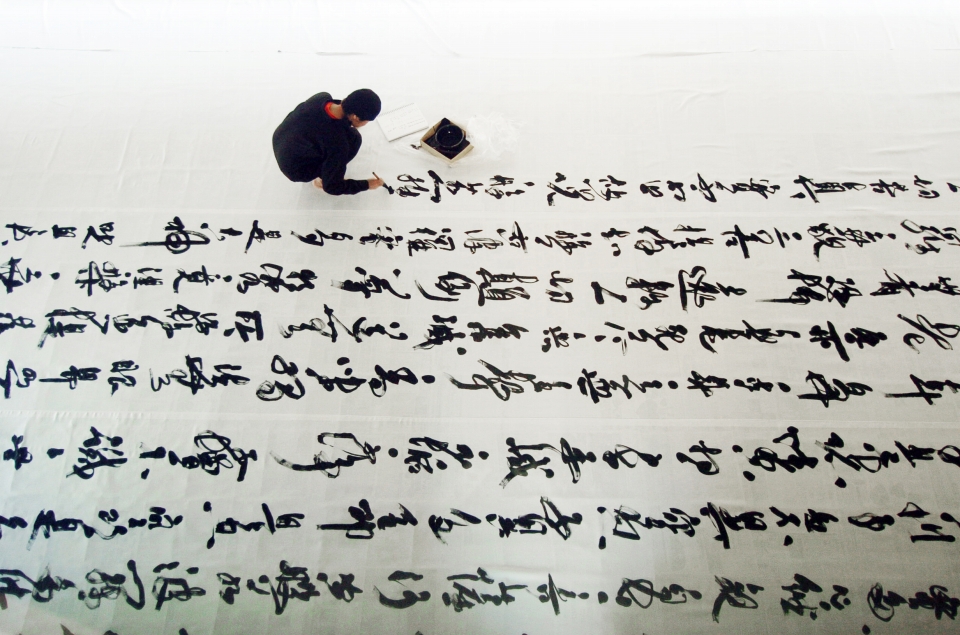

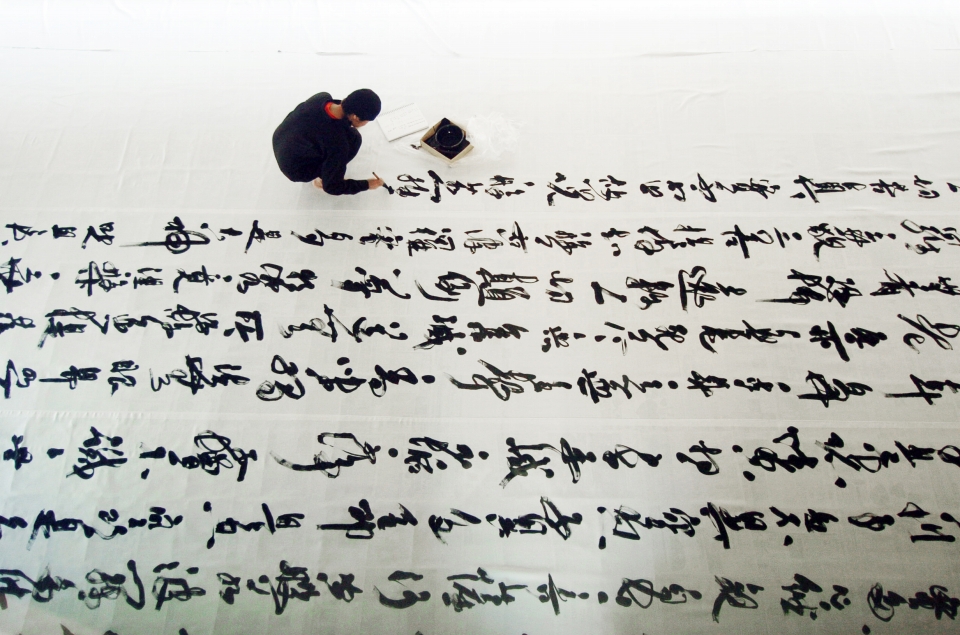

今年2月19日、ICCと八戸香太郎さん初顔合わせのイベントで、話題のライブパフォーマンスを拝見した。筆先に小型のCCDカメラを付け、縦横無尽に動き回る「筆の視点」をスクリーンに映し出す。初めて見る映像を観客はかたずをのんで見守った。

今年2月にICCで行われたライブパフォーマンス

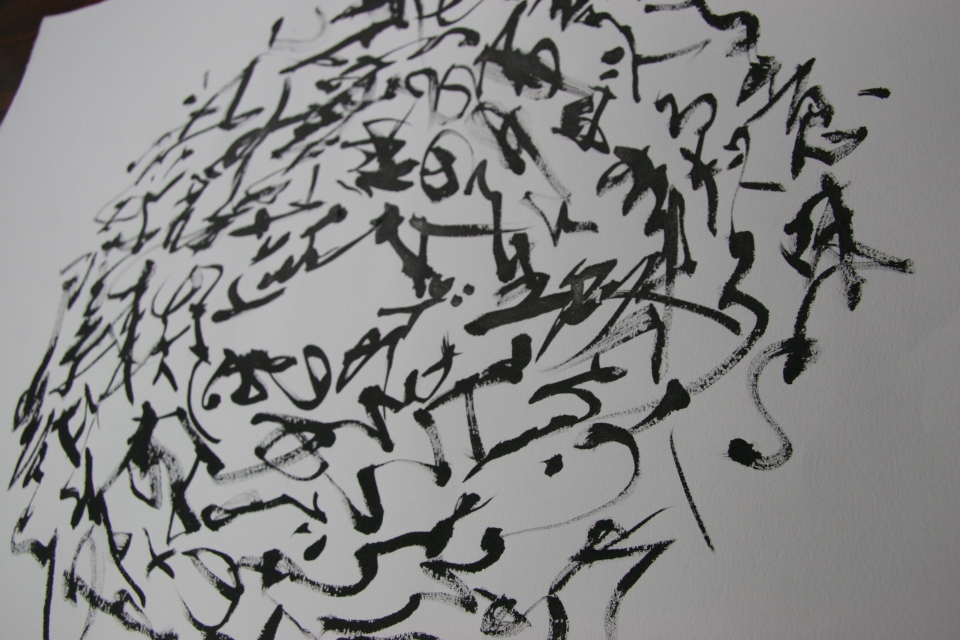

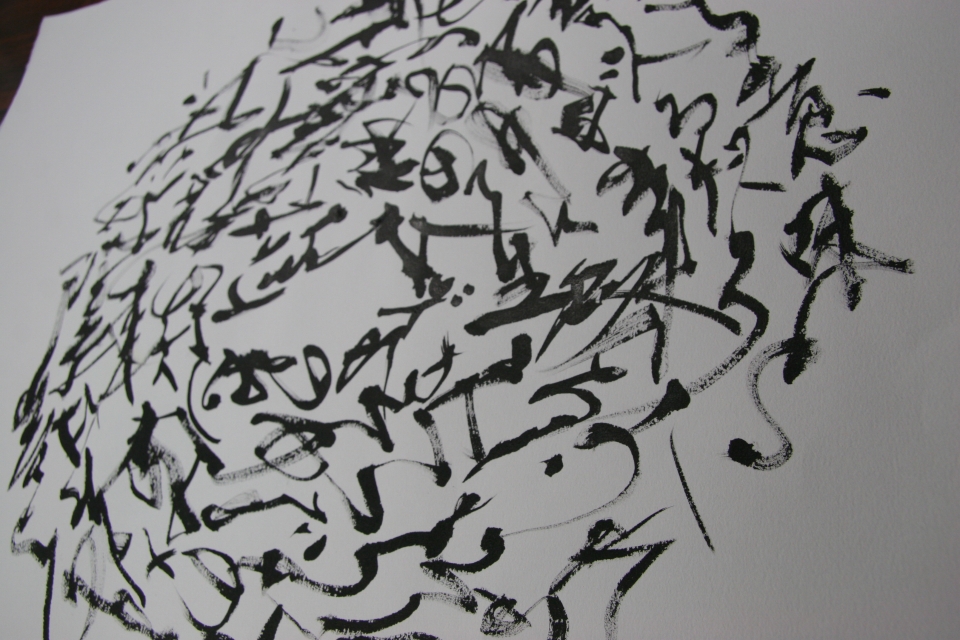

筆が生きているみたいでしたね、と感想を伝えると、「書き手である僕が筆をコントロールするのではなく、筆が気持ちよくなる方向、速度、深さに任せるがまま」。完成した紙の上には文字の連なりが波紋のように広がっていた。

完成した作品

1977年の札幌生まれ。5歳から幼なじみの祖母が開く習字教室に通い出した。中学・高校はバスケットボールに明け暮れ、習字教室はいつしか卒業…というのはよくある話だが、八戸香太郎ヒストリーはこう続く。「夜の9時10時にバスケの練習が終わってからも、先生のところで書くと気持ちが落ちついた。バスケと書の両立は自分にとってごく自然な流れでした」。

19歳の時、伝統的な書を学びに京都にある花園大学に進学した。入学早々「上には上がいる」事実に直面し、日本を代表する書道家の一人である故栗原蘆水氏の教えを受けた原田幹久氏に弟子入りを志願。8年間の修行時代が始まった。

千三百年前の作品に感動、書を生涯の道に

33歳の自分が今振り返っても「相当ナマイキだった」という大学生時代。「伝統文化や教育の枠組みでしか書をとらえられないのか」、大きな疑問に取り付かれた。大学卒業後、京都造形芸術大学大学院に進学しても模索は続き、ついに“その瞬間”がやってきた。

「台北の故宮博物院に書を見に行った時のことです。唐時代の孫過庭が書いた『書譜』の前で突然動けなくなりました。涙は出るわ鼻水は出るわ、警備員に『大丈夫ですか?』と心配されるくらい全身を突き抜ける感動を味わった」。

千三百年以上も前の作品にこれだけ感動する自分がいる。書の可能性は大きい。「一生を懸けてやることだ」と覚悟を決めた。

もしそのまま日本にいても伝統の書を受け継ぐ期待の若手として道は安泰だっただろう。だが、「自分の書を外から見つめ直したい」思いが八戸さんを海外に向かわせた。行き先はロンドン。「世界の歴史を作ったヨーロッパの首都」に住み始めることから海外での本格的な活動が始まった。

ロシアのサンクトペテルブルグのギャラリーから声をかけられ、大学院在学中に海外デビューを果たした八戸さん

読まずに感じる「文字との距離」を探る実験作

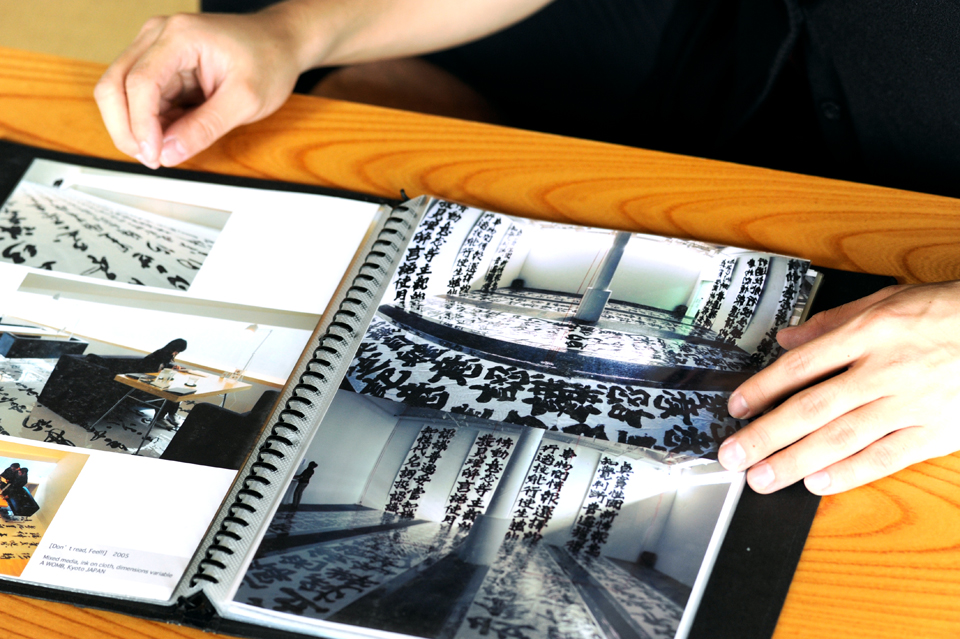

拠点を海外に移した後も日本との往復は続き、国内外の両方で八戸さんは精力的に作品を発表した。2005年に京都で発表したインスタレーションのタイトルは「ヨマナイデクダサイ」。ギャラリーの床いっぱいに書かれた般若心経を「日本人はすぐに『何て書いてあるんですか』と読みたがる」。意味の認識にとらわれず文字の力を感じること。八戸さんはそれを「言葉との距離」と呼び、自分の書の核に置いている。

「ヨマナイデクダサイ」(2005年 日本)。英訳は「Don’t Read,Feel!」。

かのブルース・リーが『燃えよドラゴン』で放った名セリフを思い出す

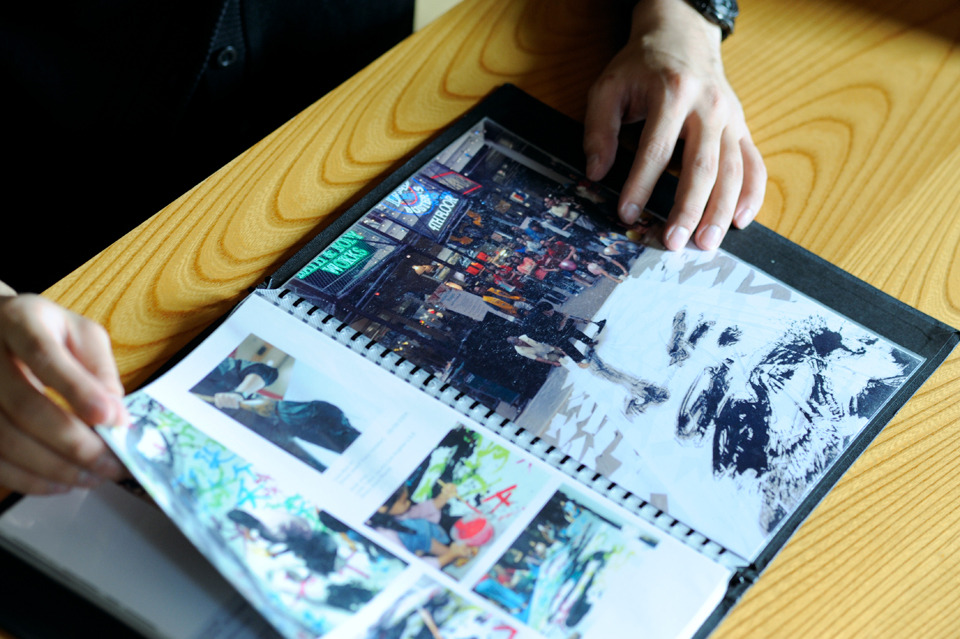

2007年のロンドンではギャラリーの依頼で「Words Tree」を制作。カフェでくつろぐ客の会話を即興で壁に書き付けていくインスタレーションが好評を呼んだ。遠くから見ると水墨画を思わせる枝ぶりが実は生きた言葉から出来ている。日本的な書の既成概念を飛び出した八戸さんらしい作品だ。

「Words Tree」(2007年 ロンドン)。「書き付けたのは崇高な話題ばかりじゃないところがまたおもしろい」と八戸さん

極度にズームアップした文字の一部を書くシリーズ作品も「言葉との距離」を測る実験作だ。「trace」(2008年)

カリフォルニアのフィットネスジムの壁にも即興で「美とは何か」について書き残した。「僕の役目はジムのオーナーが理想とする美について事前に勉強すること。本番で筆を開放すればあとは“あっち”がやってくれる…こう話しても誰もピンとこないと思うので(笑)、じゃあ筆の視点を観客も一緒に見てみようじゃないかという発想から前述の筆先にカメラを付ける手法を始めました」。

遠近のズームの違いはあれど八戸作品は常に提示された「言葉との距離」を読み手に問いかける。「人が書から読み取れるものはまだたくさんある。ゆくゆくは50カ国100都市で作品を発表したい」と目標を据えている。

アーティストビザが名実ともにプロの証し

現在の拠点はニューヨーク。アメリカ政府が発行する「O-1(アーティストビザ)」を取得し、世界屈指のアートシーンに名を連ねている。「アーティストにもさまざまなステージ(段階)があり、外国でガイジンとして暮らすためにはビザが必要不可欠。そういう時にO-1ビザ(アーティストビザ)を持っているとプロフェッショナルなアーティストとして信用されますし、手続きの面からも活動しやすくなります。ところがそういったプロとアマチュアのステージ分けがない日本は、アートに関わっているみんながぼんやりしている。悩ましいところです」。

ロンドン、ニューヨークと世界の名だたるアートシーンを知る八戸さんにとって、一般家庭にアートを買う習慣が根づいていない日本、とりわけ北海道は市場としての魅力が乏しく映るだろう。だが、それでも最近「故郷の札幌が気になり出した自分がいる」という。

「年をとったんですかね(笑)。同世代のアーティストとも『自分たちが札幌でできることがあるんじゃないか』と話すことが多くなった。これからはICCさんともチームを組みながら面白いことをやっていきたいです」。

その有言実行となるイベントが10月29日に開かれる「Inter x cross Party 縁日」。観客参加型のワークショップや2メートル近くの大筆を使ったパフォーマンスなど現在、着々と準備が進んでいるという。

パフォーマンスで使う大筆。奈良の職人が馬のしっぽで作ったオーダーメード

「バガボンド」にも通じる“一本の線ですべてを”

取材後半、「筆」つながりでマンガ家の井上雄彦氏が描く「バガボンド」に話が及んだ。井上氏といえばバスケマンガの金字塔「スラムダンク」の作者でもある。学生時代はバスケ漬けだった八戸さんももちろん「何巻のどこと言われればすべてコマが浮かぶ」ほどの大ファンを自認する。「バスケには相手を抜く抜かないの“勝負の一瞬”があり、それは真っ白い紙に墨を落とす時の間合いと同じ。僕がやっているのは紙と筆の1on1です」。

さらにペンから筆に持ち替えた井上氏の変遷にも「結局、最後は一本の線でどれだけ表現できるかという方向に走っていくんだと思います」と共感を寄せる。「マンガも書も百年前、千年前と同じことをなぞるだけなら21世紀に生きている意味がない。現代でしかやれないことを探り、一本の線にすべてを託せたらそのときが僕のゴールでしょうね」。

きたる「Inter x cross Party 縁日」は多忙な八戸さんのパフォーマンスを札幌で見られる貴重な機会だ。これをご覧の皆さんにも縦横無尽な筆先が見せる書の新世界をたっぷりと堪能してほしい。

ヘアスタイルまでもが規格外、と思いきや書道家ならではの思惑があった。「地毛で筆を作ろうと伸ばし続けて6年目です」

●現代書道家 八戸香太郎 http://www.kotarohatch.com/

取材・文 ライター 佐藤優子 仕事blog「耳にバナナが」 http://mimibana.exblog.jp/

写真 山本顕史(ハレバレシャシン)