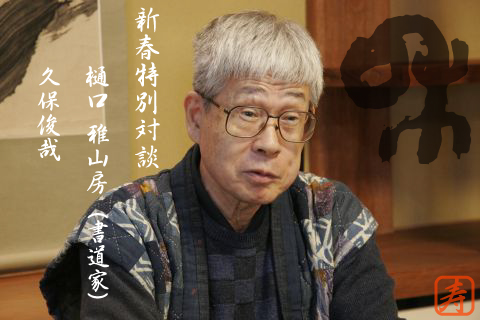

新春特別対談 書道家 樋口 雅山房氏

力強く、人間の「生」を感じさせる作風で見る人を魅了する現代書家・樋口雅山房氏。その生い立ちから、書家への道、そして今なお衰えない創作活動への情熱まで、新年の幕開けにふさわしい、エネルギッシュなインタビューをお届けする。

聞き手:久保俊哉(ICC チーフコーディネーター)

----------------------------------------------------------------------

- まず、先生の生い立ちからお聞かせいただけますか?

生まれは昭和16年(1941年)です。実家は札幌のちょうど真ん中、現在の札幌市民ギャラリーと創成川の間くらいのところで薬屋を営んでいました。私はそこの末っ子として生まれ、18才まではその辺が縄張りでした。

- 書に出会ったのはいつ頃ですか?

「書に出会った」という自覚は薄いのですが(笑)、父が筆で看板を書いていて、そういった筆字が好きだったんでしょうね。

昭和23年に、東小学校(現在の中央小学校)に入学したのですが、そこの先生がちょうど一年後くらいに近所の宗教の教会で書を教え始めたのです。そこで小学校一年の時、放課後に希望者を集められて、黄版紙という質の悪い紙に『芋』という字を書きました。それが私が最初に書いた字です。

- 「芋」というのはまた札幌らしいですね。(笑)

当時は芋とかぼちゃで育ったものですから。(笑)

その先生の教会で10年間、日曜の朝8時くらいから10時くらいまで、習字をしに行っていました。戦後のどさくさの中、家にいると親からうるさいと言われるので、仕方なく兄弟にくっついて行っていました。当時は算盤や習字などが近所にたくさんありましたから、習字もたまたまその一つだったのです。

- 書き始めてから、「字が好きだ」という感覚になってずっと続けて来られたのですか?

当初は「好き」という自覚はなくて、それほど書が自分に向いているとも思いませんでしたね。ただ、小学校5、6年の時、習字の塾の中で「樋口は字が上手いんじゃないか」と言われるようになりました。

近所に丸井、三越、藤井大丸セントラルなどがあって、その頃、良く遊びに行っていたのですが、藤井大丸の2階では頻繁に絵画の展覧会などをやっていて、作品を見る機会がありました。当時は戦後ですから、みんなが働いていて、芸術的な雰囲気などない時代でしたが、その展覧会場に行くと、作品を前にして何か語り合っている大人がいたりして、世の中の喧騒とは別世界でした。

当時、絵画などは子供がやるものだと思っていましたから、とても不思議に感じたのですが、小学校5年の時の担任が絵の先生だったので、それで今度は近所のわんぱく連中でその先生に絵を習いに行きました。先生の絵が丸井で道展に入選したというので、みんなで見に行ったんです。ただ、僕たちの関心は、絵の出来栄えではなく、「その絵を描いた場所がどこか?」ということで、それをみんなで探すんです。「山鼻のここらしい」とか、「納骨堂の下らしい」とか(笑)。場所がわかったら、三脚を作って絵を描きに行くのですが、子どもですから15分もすれば絵を描き終わって、後は喧嘩が始まったり、絵を習うというよりも、遊びと混ざったものでした。

現在67歳。重さ10キログラムもの筆をしなやかにふるう。

- そこからどういった経緯で今にたどり着くことになったのでしょうか?

中学2年の頃、丸井で全道子供書道展というのがありまして、僕はそこで佳作になったので見に行ったわけですよ。そしたら、その壁の裏に、まるで雑巾で書いたような、今まで見たことのない子どもの書道の作品があったのです。それを見た時、頭を後ろから“ガツン”と殴られたような衝撃を受けました。指導内容が違うと、こうも作品が違うのかと。当時の私は書の大会で一位になったりして、確かに芽はあるのでしょうが、あんな大胆な作品を書くことはできなかった。度肝を抜かれたわけです。

- 先生にとって大きな岐路というかターニングポイントになった事件ですよね?

そうです。そうしたら、偶然にも、私が通う校区の高校にその新しいタイプの書道を教える指導者がいるということがわかったのです。それが加納守拙先生です。

私の1年先輩の女の子が通っている高校にいるということで、もうその学校しか受験しないと決めました。受験の時、試験が終わってから、校内にその先生の書いたものが何かあるはずだと思って校内を回ってみたのです。そうしたら、職員室とか、更衣室とか、白の紙に黒で書いた字があって、どの字にも何か気持ちが入っているんですね。何かを写して上手に書いたものではなく、どの一枚一枚にも想いがあって、それがはっきり分かるのです。

- その後、その高校に入学して加納先生に習ったのですか?

はい。加納先生の授業はとても変わっていて、最初の書道の時間に、黒板に「森羅万象悉師」って書くわけですよ。高校1年生に読めるわけがないのですが、「これが分かった人は帰ってよろしい」って言うわけです。(笑)。

みんな帰りたいから、わかってもわからなくても、わかりましたたって顔をするんですが、そうすると、先生が説明するわけです。「そこにある山だとか川だとか草だとか、それがみんなお前たちの先生だ」と。誰かが書いたものが手本なのではなく、自然が、あらゆるものが先生だと。「このことがわかったら帰ってよろしい」と先生が言ったら、その瞬間にみんなダダダダダって帰っていきましたよ。(笑)

- そういう中で、先生にとって書はどういう存在だったのですか?

結局、今思うと、上手い字を書こうというよりも、書くこと、集中して筆にのって書くということが好きだったのかも知れない。自分でもよくわからないです。上手な子は他にもたくさんいましたから。

- その時は、何か自分で表現をしているという感覚はあったのでしょうか?

表現ということでは、むしろ、絵や漫画のほうにそれを感じていて、書はあまり表現の世界だとは思いませんでしたね。

- そこから今の先生の形というか、書道家としての自覚というのはどこからでてきたのでしょうか?

やはり18歳で墨人会に入ってからです。

戦前、本州で書道芸術社という、新しい書道の母体となる組織ができて、その北海道支部を私が高校でご指導いただいた加納先生が担当されていたのです。書道芸術社の活動は本州で前衛運動として花開いてくるわけですが、加納先生は、どちらかというとそれを教育の方に活かしていったのです。

当時の絵は、みんな名手の絵を写していたのですが、ある時代から、写生して新しいものを生み出すという動きが起きてきました。

加納先生は、「書はまったく模写だが、しかし、写生するといった考えで書を教育できないものか」と考え、書道芸術の勉強をされ、昭和7、8年頃に、「童書運動」を起こされました。情操教育、美術教育的な要素を入れた書道教育の体系を新しく作った人と言えますね。それで結局、戦後にそういう流れを作っていって、本州に墨人会ができ、その墨人会が偶然にも私が高校3年の時、北海道にやってきたんです。昭和27年くらいのことですね。

実はその前の年の修学旅行の時、私は加納先生から紹介状をもらって、墨人会のリーダーの森田子龍先生を訪ねているんです。夜に宿を抜け出して。(笑

- では墨人会の存在には以前から注目していたのですか?

そうです。大丸で展覧会を見ていたのです。それが正方形の本でね。書道の本はみんな右から左へ開くのが、左から開くようになっていて驚きました。本からして美術志向でした。

森田子龍先生が墨人会のリーダーで、さらに月刊で「墨美」というグラビアの本を作っていたのですが、まず「墨美」という題字がとても美しく、そして、その第一号の表紙にはアメリカのアクションペインティングの画家が描いた書のような作品を載せていました。

書道の本なのに、アクションペイントの画家の作品を表紙に使って、書道界や美術界に大きな衝撃を与えました。美術界でさえ、まだその人の作品を取り上げていなかったのですから。

雅山房氏がプロデユースに関わった蕎麦屋「蕎傳」にて。

- 先生のバックグラウンドは何度かお伺いしていたのですが、さらに良くわかりました。その後先生は、松岡正剛さん、山本寛斎さん、宇崎竜童さんなどとも交流されていきましたね?

当時はもう40才になっていました。家族をもち、生活というのが非常にのしかかってきて、若い頃のように、一途に他の事を考えないで書一筋でいくという、30才くらいまでの時代とは状況が変わっていました。生活者というか、そういうところで、書そのものの方向も非常に混沌としてきていました。

- 書の世界がですか?

書の世界もですが、だいたい1970年(昭和45年)くらいに世の中が変わったと思います。僕は1960年(昭和35年)くらいに上京しましたから、10年目くらいで一つ時代が変わっていったんですね。

墨人会を作った人たちは、もう40代、50代を迎えて、ほとんど世界の近代美術館などに作品が納められて、理論と製作とが完成の域に達していたのです。

墨人会はお弟子も持たず、まったく作品づくりだけで勉強するというグループで、僕たちはそういう人たちの最後のほうにくっついていったので、先人たちが完成の域に入る一方で、僕なんかはこれからだと思っていたのですが、家族をもち、職場もどうしたらいいかとか思って悩んだ時期でした。

書というものに、30歳くらいで一度燃え尽きたところがあって、次のところの方向を模索して、30歳から40歳くらいまでの間は、非常に自分でも公私にわたって転換期でしたね。作品も展開しませんし、さまよう時期になりました。

- その時に、松岡正剛さんたちとお知り合いになられたのですか?

はい。それがやはり10年くらい経って、墨人会のリーダーだった森田子龍先が「クラッシックに帰るべきだ」と言い始めたのです。“古法”という言葉があるのですが、豊かな時代になって、形は新しいものが全部出尽したのですが、どうも質をどこかに忘れているようで、形だけの繁栄になっていた感がありました。書にもそういうものを感じたんですね。それで、僕なんかも自分の先行きというものが壁にぶつかった感じがあって、それでもう一度元に戻るというか、そういう動きがでてきました。

当時、偶然にも加納先生が東京で道場を開いたので、僕もそれで手伝ったのです。加納先生という人は、細かく色々指示する人ではないですから、僕が悩んでいることを薄々感じていたのでしょうけれど、結局、37歳か38歳の頃、“古法”、つまり古典的なものをもう一回自分なりに見直して出直そうと思ったのです。

そうして出直そうと思って、生活のために病院に勤めた時、そこの病院の患者さんとして来ていたのが松岡正剛さんでした。

暖簾、看板などのアイテムも雅山房氏の作品だ。

- その時は、勤めをしながら書を書いておられたのですか?

ええ、もちろんです。

薬剤師として病院に入って、健康食品の会社もやっていましたので、僕はどちらかというと同じフロアでそちらの方をやっていました。その病院のドクターが、偶然にも加納先生のお父さんと大の仲良しで、60年、70年も付き合っていたんですね。そうした関係もあって僕がその病院に勤めることになったのです。

ある日、ドクターが「樋口君、樋口君。松岡さんという人が云々」と言って、それで親しくなったのです。

- それで松岡さんの本の鋲を?

知り合ってから1年くらいして、松岡さんの「遊」という本に参加させてもらいました。

テーマの扉が何ページかあって、そこに「筆のデザインでやってくれ」という依頼があったのです。

しかし、彼は京都の人で、京都というところは美術の状況に詳しい土地なわけです。美術の話題が日常の会話の中にも出てくるようなところで、それほど文化というものが生活の中に入っているのです。当然、墨人会が前衛書道として京都で旗揚げしたということはみんな知っているし、ましてや松岡さんのような人は、墨人会が美術の世界の中でどういう位置にあったかということを良く知っていたはずです。墨人会というものが、弟子も持たず、自立した書家として行こうという青年の書道のグループだったということを知っていたんですね。そのことで私に興味を持ったのだと思います。ですから、私のことを良く知らないはずなのに、墨人会をどこかで信頼して、いきなり「1ページ書いてください」と依頼したのだと思います。

- すごいですね。

すごいですよ。

ある時、その件で出版社に打ち合わせに行ったら、舞踏家の田中泯さんがいました。そこで、私が表紙の題字用に”舞”という字を書いたわけです。それは象形文字で書いたのですが、それを見て、「あ、樋口さんですか。僕は「舞」という字がとても好きです。良い字ですね」と言ってくれたのです。田中泯といったら、当時は飛ぶ鳥を落とす実力者でした。

- 今でもすごいです。我々の仲間も田中泯さんのファンがたくさんいます。

いるでしょうね。当時は中野に地下室を借りて、彼らが毎日何か公演をしていました。

その頃、書道界の前衛で有名だった井上有一先生のところに、田中泯さんが「パフォーマンスをしてほしい」と依頼に来ていました。井上先生は、「俺はもう歳だから、お前たちと一緒にやるのであれば引き受けよう」と言って、そこで一日、順番に大きな字を書いたことがありました。

新しい年へ筆をとる雅山房氏。

- 先生の経歴は何度もお伺いしているのですが、聞くたびに新しい発見があります。さて2009年という新しい年は、先生にとってどんな年になりそうですか?

3月24日から一週間、銀座8丁目の「アートポイント」というギャラリーで、一休禅師の「狂雲集」という詩集をテーマにした作品を発表したいと思っています。

一休さんは自身に「狂雲師」という号をつけていまして、昨年、松岡正剛さんが、「やってみては?」と勧めてくれたのです。

今は経済的にも政治的にも混沌として、まるで「乱世」とでもいう状況になっていますよね。

一休さんの詩の中に、「歴史を振り返ると、その時々に、来るべき日本の乱世と縮図があった」ということが書かれているのです。そうした理由もあって、松岡さんは私に勧めてくれたのではないかと思います。

一休さん自身は、書も非常に優れていますが、むしろ言葉の方に、非常に時代を打つというか、人を打つものがあります。

一休さんは、日本が武家文化から庶民民文化へと変わっていく基礎を作るのに大きな力を発揮した人で、特に非常に重要な文化教育的なものを担っている人だと思います。

文化の根本を突いて多くの人を導いた一休さんの気概というか切れ味の良さを、僕らのように鈍い者たちが取り組むというのは非常におこがましいのですが。

- 書というものに対しては、伝統的で、お弟子さんを持って、模写と同じになる一つの形を伝えていくというイメージが強いのですが、言い方は乱暴かもしれませんが、先生には「書の革命者」とか、音楽でいうと、ロックとかパンクとか、体制側があるとすれば、ちょっと外れた新しいエリアの外側を常に作ってきたような印象があって、そこに魅力を感じるのですが。

北海道というところは、戦前戦後、非常に革新的な物の考え方が根付いたところだと思います。そういう土地に、とてもよい指導者がいて、しかも、手取り足取りの指導ではなく、大きな指導というか、大道を示す指導をされたわけです。僕の先生は、具体的な指導よりも、生きる根本といったようなことを常に言っておられました。

そういう中で期待されることが白紙に滲み込むというか、そういう時代の子であるというか、要は自己表現を達成できれば良いと思っていたわけで、それがたまたま私の場合は、造形の表現が「書」だったということでしょうね。

- 先生には遊び心がいつもあって、そういうところでは一休さんと似ているところがあるような気がします。

そうですね。なんかそういうお祭りとか遊びとかにも縁があるようです。先輩たちは非常にストイックな道を行きましたが、私は少し違う面があるかもしれません。

- 3月の銀座での展覧会の成功をお祈りしています。本日は長時間、ありがとうございました。

新年を表す書の完成。

----------------------------------------------------------------------

■樋口雅山房

Webサイト「書」SHO ART

http://www.h7.dion.ne.jp/~gazanbou/

文・構成 佐藤栄一

-メッセージ